Management-Zusammenfassung

Kernaussage

Dauerschuldverhältnisse sind Stabilitätsanker im Unternehmen – sie sichern Leistungen, schaffen Planbarkeit und sind strategisch relevant. Gleichzeitig bergen sie systematische Risiken, die sich über lange Laufzeiten multiplikativ auswirken können.

Typische Risiken

- Unklare Kündigungsregelungen → automatische Verlängerung

- Fehlende Exit-Strategien → Lock-in, Datenverlust

- Kostenfallen → Preissteigerungen ohne Deckelung

- Leistungsverschlechterung → Qualität sinkt, Vertrag bindet weiter

- Technische Bindung → hohe Migrationskosten

Risiken entstehen durch Ereignisse

Vertragsrisiken sind nicht abstrakt, sondern werden durch konkrete Ereignisse ausgelöst:

- Vertragsende

- Zahlungsverzug

- Migration

- Preisänderung

- Leistungsstörung

LEGANTA® erkennt diese Ereignisse automatisch und verknüpft sie mit typisierten Risiken.

Ereignismengen in Dauerschuldverhältnissen

Ein typischer 4-jähriger Vertrag kann:

- 60–70 Basisereignisse

- 100–300 Buchungs- und Workflow-Ereignisse

- 6.000–10.000 leistungsbezogene Ereignisse

- 6.000–15.000 Kontierungsereignisse

- 8.000–20.000 Plan-/Ist-Abgleiche und Obligo-Management

- 1.000–4.000 Rollen- und Vertretungswechsel

➡️ Gesamt: bis zu 50.000+ Ereignisse pro Vertrag

In komplexen Fällen (z. B. Telekomverträge) wurden sogar über 2,5 Mio. Ereignisse gemessen.

LEGANTA®-Lösung

- Vollautomatische Ereigniserkennung

- Dynamische Risiko-Taxonomie

- Ereignisbasierte Risikokostenberechnung

- Revisionssichere, rollenbasierte Verwaltung

- Grundlage für präventives Vertragsrisikomanagement

Fazit

LEGANTA® schafft Transparenz über die tatsächliche Komplexität von Dauerschuldverhältnissen und deren Risiken. Die Plattform ermöglicht ein frühzeitiges, automatisiertes und kostensensitives Risikomanagement, das manuell nicht mehr beherrschbar wäre.

Dauerschuldverhältnisse sind Stabilitätsanker im Unternehmen

Was sind Dauerschuldverhältnisse?

Ein Dauerschuldverhältnis ist ein Vertrag, bei dem sich die Leistungspflichten über einen längeren Zeitraum erstrecken und wiederholt oder fortlaufend erbracht werden. Typische Beispiele sind:

- Mietverträge

- Leasingverträge

- Arbeitsverträge

- Wartungs- und Supportverträge

- SaaS- und Cloud-Service-Verträge

- Energielieferverträge

Im Gegensatz zu einmaligen Leistungsaustauschen (z. B. Kaufvertrag) entsteht hier eine dauerhafte Bindung bei der die laufende Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen (Leistungen und Gegenleistungen) wesentlich ist. (Beispiel: Beschaffungsverträge mit Just-in-Time-Anlieferungen)

Dauerschuldverhältnisse sind Stabilitätsanker im Unternehmen

Dauerschuldverhältnisse bieten Verlässlichkeit, Kontinuität und Orientierung in der Unternehmenspraxis:

Vertragliche Stabilität

- Sie sichern dauerhafte Leistungen (z. B. IT-Services, Miete, Personal, Energie).

- Sie schaffen verlässliche Rahmenbedingungen für Planung und Betrieb.

Finanzielle Planbarkeit

- Wiederkehrende Zahlungen und Leistungen ermöglichen Budgetierung und Forecasting.

- Sie reduzieren Volatilität in der Kostenstruktur.

Verhandlungsmacht & Skaleneffekte

- Langfristige Verträge ermöglichen bessere Konditionen.

- Anbieter investieren eher in individuelle Lösungen bei längerer Bindung.

Rechtliche Absicherung

- Kündigungsfristen, Übergaberegeln und Migrationspflichten können vertraglich geregelt werden.

- Schutz vor willkürlicher Vertragsbeendigung oder Leistungsausfall.

Betriebliche Kontinuität

- Viele Geschäftsprozesse hängen direkt an solchen Verträgen.

- Ein stabiler Vertrag verhindert operative Unterbrechungen.

Strategische Bindung

- Langfristige Verträge mit Schlüsselpartnern (z. B. SaaS, Logistik, Infrastruktur) sind oft Teil der Unternehmensstrategie.

Dauerschuldverhältnisse und Risiken

Typische Risiken bei Dauerschuldverhältnissen

| Risiko | Beschreibung |

| Unklare Kündigungs- regelung | Kann zu automatischer Verlängerung oder Streit über Vertragsende führen. |

| Fehlende Exit-Strategie | Keine Regelung zur Datenrückgabe, Migration oder Übergabe bei Vertragsende. |

| Kostenfallen bei Verlängerung | Preise steigen automatisch, wenn keine Preisgleitklausel oder Deckelung vereinbart ist. |

| Leistungs- verschlech- terung | Anbieter liefert nicht mehr wie zu Beginn, aber Vertrag bindet weiter. |

| Abhängigkeit vom Anbieter (Lock-in) | Technische oder organisatorische Bindung ohne klare Ausstiegsmöglichkeiten. |

Warum können Risiken in Dauerschuldverhältnissen teuer werden?

Durch die lange Laufzeit der Dauerschuldverhältnisse können Fehler, Mängel und Unklarheiten im Vertrag teuer werden.

1. Laufzeit = Kostenmultiplikator

Ein Fehler oder eine ungünstige Klausel wirkt sich nicht einmalig, sondern über Monate oder Jahre aus.

Beispiel: Ein zu hoher Mietzins oder ein ungeregelter Preisindex kann über 5 Jahre zu einem sechsstelligen Mehraufwand führen.

2. Eingeschränkte Änderungsmöglichkeiten

Dauerschuldverhältnisse sind oft nicht flexibel anpassbar:

- Änderungen bedürfen der Zustimmung beider Parteien.

- Nachverhandlungen sind schwierig, besonders bei asymmetrischer Machtverteilung.

Beispiel: Ein SaaS-Vertrag mit fixem Leistungsumfang, der nicht mehr zum Geschäftsmodell passt, aber nicht kündbar ist.

3. Kündigungsfristen & automatische Verlängerungen

Fehlende oder unklare Regelungen führen zu:

- Verpassten Kündigungsfristen

- Automatischen Vertragsverlängerungen

- Verpflichtungen über den gewünschten Zeitraum hinaus

Beispiel: Ein Wartungsvertrag verlängert sich automatisch um 12 Monate, weil die Kündigung nicht fristgerecht erfolgte.

4. Lock-in-Effekte

Technische, organisatorische oder rechtliche Bindungen machen den Wechsel teuer:

- Datenmigration

- Schulung neuer Anbieter

- Vertragsstrafen oder Exit-Kosten

Beispiel: Ein Hosting-Vertrag ohne Migrationsregelung verursacht hohe Kosten beim Anbieterwechsel.

5. Versteckte Folgekosten

- Preisgleitklauseln ohne Deckelung

- Zusatzleistungen, die nicht klar abgegrenzt sind

- Supportkosten außerhalb des vereinbarten Rahmens

Beispiel: Ein „inkludierter Support“ wird plötzlich als „Projektleistung“ abgerechnet.

Auslöser von Risiken sind Ereignisse

Ein Ereignis ist ein beobachtbarer oder dokumentierter Vorgang im Vertragsverlauf – z. B.:

- Zahlungsverzug

- Vertragsende

- Kündigung

- Migration

- Leistungsstörung

Diese Ereignisse lösen Risiken aus, wenn sie:

- nicht geregelt sind,

- unklar formuliert sind,

- oder nicht wie vereinbart eintreten.

Beispiel: „Vertragsende“ ist ein Ereignis – das Risiko entsteht, wenn keine Datenrückgabe geregelt ist.

Risiken als potenzielle negative Folgen von ERignissen

Ein Risiko beschreibt die mögliche negative Auswirkung eines Ereignisses:

- wirtschaftlich (z. B. Kosten, Umsatzverlust)

- rechtlich (z. B. Haftung, Vertragsstrafen)

- operativ (z. B. Systemausfall, Datenverlust)

Beispiel: Das Ereignis „Zahlungsverzug“ kann das Risiko „Liquiditätsengpass“ oder „Verzugszinsenverlust“ auslösen.

Risiken überwachen heißt Ereignisse überwachen

Risiken sind nicht abstrakt, sondern entstehen aus konkreten Ereignissen im Vertragsverlauf.

Wer Risiken früh erkennen will, muss die Ereignisse identifizieren, beobachten und bewerten, die sie auslösen können.

Beispielhafte Ereignisse → Risikoauslösung

| Ereignis | Mögliche Risiken |

| Zahlungsverzug | Liquiditätsrisiko, Mahnkosten, Leistungsausfall |

| Vertrags- verlängerung | Kostensteigerung, Bindung über Bedarf hinaus |

| Vertragsende | Datenverlust, Migrationskosten, Lock-in |

| Kündigung | Betriebsunterbrechung, Vertragsstrafe |

| Preisänderung | Budgetüberschreitung, Nachverhandlungspflicht |

| Leistungsstörung | SLA-Verletzung, Reputationsrisiko, Schadensersatz |

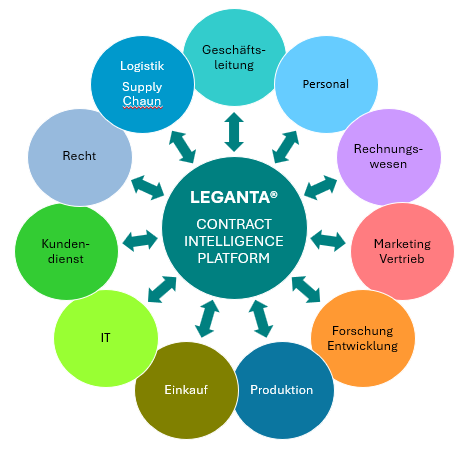

Was bedeutet das für LEGANTA®?

- Ereignisse sind die Triggerpunkte für Risikoanalysen.

- Die Plattform kann durch automatisierte Ereigniserkennung (z. B. Vertragsende, Mahnstatus, Kündigungsfristen) Risiken frühzeitig sichtbar machen.

- Die Risiko-Taxonomie wird dynamisch, wenn sie mit einem Ereignis-Monitoring verknüpft ist.

Beispiel für LEGANTA®-Logik:

„Wenn ein Vertragsende innerhalb der nächsten 60 Tage erkannt wird und keine Migrationsregel vorhanden ist, dann wird das Risiko Datenverlust bei Vertragsende aktiviert.“

Ereignis-Risiko-Verknüpfung

Aus diesem Grund besitzt die LEGANTA® Contract Intelligence Platform ein Modul für Ereignis-Risiko-Verknüpfung, das systematisch beschreibt, wie Vertragsereignisse mit Risiken verbunden sind.

Zweck:

Dieses Modul verknüpft erkannte Vertragsereignisse mit typisierten Risiken aus der LEGANTA® Risiko-Taxonomie. Es dient der automatisierten Risikoerkennung, -bewertung und -überwachung im Vertragslebenszyklus.

Modulstruktur

1. Ereignisdefinition

JSON

{

„EreignisID“: „EV001“,

„Bezeichnung“: „Vertragsende in 30 Tagen“,

„Typ“: „Zeitbasiert“,

„Quelle“: „Vertragslaufzeit“,

„ErkanntAm“: „2025-09-12“

}

2. Verknüpfte Risiken

JSON

[

{

„RisikoID“: „R001“,

„Bezeichnung“: „Datenverlust bei Vertragsende“,

„Risikotyp“: „Technisch“,

„Auslöser“: „Keine Migrationsregel vorhanden“,

„Kostenpotenzial“: „Hoch“,

„Bewertung“: „Aktiv“

},

{

„RisikoID“: „R002“,

„Bezeichnung“: „Lock-in durch fehlende Übergabepflichten“,

„Risikotyp“: „Strategisch“,

„Auslöser“: „Keine Exit-Klausel“,

„Kostenpotenzial“: „Mittel“,

„Bewertung“: „Aktiv“

}

]

3. Regelwerk zur Verknüpfung

YAML

Regeln:

– Wenn Ereignis = „Vertragsende in <60 Tagen“

Und keine Klausel enthält „Datenrückgabe“ oder „Migration“

Dann Risiko = „Datenverlust bei Vertragsende“

– Wenn Ereignis = „Vertragsende“

Und keine Klausel enthält „Übergabepflichten“

Dann Risiko = „Lock-in durch fehlende Übergabepflichten“

Monitoring-Funktion

- Ereignisse werden laufend aus Vertragsdaten extrahiert.

- Verknüpfte Risiken werden automatisch aktiviert, bewertet und priorisiert.

- Änderungen im Vertrag (z. B. Ergänzung einer Migrationsregel) deaktivieren das Risiko.

Anschlussmodule

- Integration mit LEGANTA® Audit-Trail zur Nachverfolgung von Risikoänderungen

- Verknüpfung mit Kostenmodul zur Simulation finanzieller Auswirkungen

- Export als JSON für externe Risk Engines oder BI-Systeme

Ereignisse in Dauerschuldverhältnissen: Ein Interview mit der KI

Ereignisse sind die Auslöser von Risiken. Sie zu überwachen ist eine zentrale Aufgabe im Vertrags-Risiko-Management.

In der Regel wird diese Aufgabe dramatisch unterschätzt, da die Anzahl der Vertragsereignisse dramatisch unterschätzt wird.

Wir haben deshalb unseren neuen Kollegen „KI“ befragt, ob er uns bei der Ermittlung der Anzahl von Ereignissen unterstützen kann.

Hier ist das Interview im Wortlaut.

1. Frage an die KI: Wie viele Ereignisse sind in einem 4jährigen Dauerschuldverhältnis zu überwachen

Antwort:

Die Anzahl der zu überwachenden Ereignisse in einem 4-jährigen Dauerschuldverhältnis hängt stark von der Art des Vertrags und den spezifischen Anforderungen ab. Hier ist eine strukturierte Übersicht, wie man das einschätzen kann:

Typische Ereignisse in einem Dauerschuldverhältnis

- Vertragsbeginn & -ende

- Startdatum

- Geplantes Enddatum (falls befristet)

- Zahlungszyklen

- Monatlich, vierteljährlich, jährlich etc.

- Bei monatlicher Zahlung: 48 Ereignisse in 4 Jahren

- Preisanpassungen

- z. B. jährliche Indexierung oder vertraglich vereinbarte Erhöhungen

- Kündigungsfristen

- Erinnerung vor Ablauf der Kündigungsfrist (z. B. 3 Monate vorher)

- Verlängerungsoptionen

- Automatische Verlängerung oder aktive Verlängerung notwendig

- Leistungsüberprüfungen / SLA-Kontrollen

- z. B. jährliche Reviews, Wartungstermine, Serviceberichte

- Dokumentenaktualisierungen

- z. B. neue AGB, Datenschutzrichtlinien, Vertragsanhänge

Beispielhafte Ereignisanzahl (für einen typischen Vertrag)

| Ereignisart | Häufigkeit | Anzahl in 4 Jahren |

| Zahlungstermine | monatlich | 48 |

| Preisanpassung | jährlich | 4 |

| Kündigungsfrist-Erinnerung | 1× vor Ablauf | 1 |

| Vertragsverlängerung | 1× (falls nötig) | 1 |

| Leistungsüberprüfung | jährlich | 4 |

| Dokumentenupdates | | 1–2× jährlich | 4–8 |

| Gesamt (geschätzt) | 60–66 Ereignisse |

Fazit

In einem typischen 4-jährigen

Dauerschuldverhältnis können 60 bis 70

relevante Ereignisse anfallen, die überwacht werden sollten. Eine manuelle

Verwaltung ist dabei fehleranfällig und zeitaufwendig – Automatisierung lohnt sich also deutlich.

2. Frage an die KI: Hast Du auch alle Buchungen und Workflows berücksichtigt und die Berechtigungen von Mitarbeitern beachtet?

Antwort:

Sehr gute Ergänzung! Wenn man alle Buchungen, Workflows und Berechtigungen von Mitarbeitenden berücksichtigt, steigt die Anzahl der zu überwachenden Ereignisse in einem Dauerschuldverhältnis deutlich.

Hier ist eine erweiterte Betrachtung:

Zusätzliche Ereignisse durch Buchungen, Workflows und Berechtigungen

1. Buchungen & Zahlungsflüsse

- Zahlungseingänge/-ausgänge: z. B. monatlich oder bei Sonderleistungen

- Rechnungsprüfung & Freigabeprozesse

- Skontofristen, Mahnläufe, Rücklastschriften

- Buchungssätze in ERP-Systemen

➡️ +12–60 Ereignisse/Jahr, je nach Komplexität

2. Workflows & Genehmigungen

- Vertragserstellung & -freigabe

- Änderungsanträge (z. B. Laufzeit, Preis, Leistung)

- Kündigungsfreigaben

- Verlängerungsentscheidungen

➡️ +5–20 Ereignisse/Jahr, abhängig von der Organisation

3. Mitarbeiterberechtigungen

- Zugriffsrechte auf Vertragsdaten

- Änderungsprotokolle (Audit Trails)

- On-/Offboarding-Prozesse (z. B. bei Rollenwechseln)

➡️ +2–10 Ereignisse/Jahr, je nach Fluktuation und Sicherheitsniveau

Gesamtschätzung über 4 Jahre (inkl. aller Faktoren)

| Kategorie | Geschätzte Ereignisse |

| Basisvertragsereignisse | 60–70 |

| Buchungen & Zahlungsprozesse | 50–240 |

| Workflows & Genehmigungen | 20–80 |

| Berechtigungen & Zugriffsrechte | 8–40 |

| Gesamt (grobe Schätzung) | 138–430 Ereignisse |

Fazit

Ein einziges Dauerschuldverhältnis

kann – unter Berücksichtigung aller operativen Prozesse – mehrere hundert Ereignisse in vier Jahren erzeugen. Das macht die automatisierte Verwaltung nicht nur

sinnvoll, sondern nahezu unverzichtbar, insbesondere bei mehreren

Verträgen.

3. Frage an die KI: Hast Du auch die einzelnen Leistungen im Vertrag beachtet?

In einem Dauerschuldverhältnis z.B. einem Telekom- oder Bloombergvertrag können auch leicht 500 Leistungen beinhaltet sein.

Antwort:

Sehr guter Punkt – wenn ein Dauerschuldverhältnis bis zu 500 Einzelleistungen umfasst, vervielfacht sich der Verwaltungsaufwand noch einmal deutlich. Das hat massive Auswirkungen auf die Anzahl der zu überwachenden Ereignisse und die Komplexität der Prozesse.

Was bedeutet das konkret?

Für jede der 500 Leistungen können potenziell folgende Ereignisse auftreten:

- Leistungserbringung (z. B. monatlich, quartalsweise, nach Bedarf)

- Leistungsnachweise / Dokumentation

- Abrechnung / Buchung

- Qualitätskontrolle / SLA-Überwachung

- Rückfragen / Eskalationen

- Vertragsänderungen (z. B. Mengen, Preise, Frequenz)

➡️ Selbst bei nur 3–5 Ereignissen pro Leistung pro Jahr ergibt das:

- 500 Leistungen × 4 Jahre × 3–5 Ereignisse

- = 6.000–10.000 zusätzliche Ereignisse

Gesamtschätzung mit 500 Leistungen

| Kategorie | Geschätzte Ereignisse |

| Basisvertragsereignisse | | 60–70 |

| Buchungen & Workflows | 100–300 |

| Berechtigungen & Zugriffe | 10–40 |

| Leistungsbezogene Ereignisse | 6.000–10.000 |

| Gesamt (realistisch) | 6.200–10.400 |

Fazit

Ein komplexes Dauerschuldverhältnis

mit 500 Leistungen kann über 10.000

verwaltungsrelevante Ereignisse in 4 Jahren erzeugen. Das ist manuell kaum noch beherrschbar – hier

ist ein automatisiertes System nicht nur

sinnvoll, sondern geschäftskritisch.

4. Frage an die KI: Hast du auch berücksichtigt, dass alle Leistungen auch auf Objekte, Kostenstellen, Profitcentern und Projekten bzw. Kostenträgern zu buchen sind?

Antwort:

Ja – wenn alle Leistungen zusätzlich auf Objekte, Kostenstellen, Profitcenter, Projekte oder Kostenträger gebucht werden müssen, steigt die Komplexität und die Anzahl der zu überwachenden Ereignisse exponentiell. Das betrifft insbesondere Unternehmen mit mehrdimensionaler Kostenrechnung oder SAP-ähnlichen ERP-Systemen.

🧾 Was bedeutet das konkret?

Für jede einzelne Leistung (bis zu 500):

- Zuweisung zu:

- Kostenstelle (z. B. Abteilung)

- Profitcenter (z. B. Geschäftsbereich)

- Objekt (z. B. Maschine, Gebäude, Fahrzeug)

- Projekt oder Kostenträger (z. B. Kundenauftrag, internes Projekt)

Für jede Buchung:

- Kontierung prüfen

- Genehmigungsworkflow durchlaufen

- Buchungssatz erzeugen

- Reporting & Controlling-Zuordnung

- Audit-Trail & Nachvollziehbarkeit sicherstellen

➡️ Das kann 3–6 zusätzliche Ereignisse pro Leistung und Jahr bedeuten.

Erweiterte Ereignisschätzung mit Buchung auf Dimensionen

| Kategorie | Geschätzte Ereignisse |

| Basisvertragsereignisse | 60–70 |

| Buchungen & Workflows | 100–300 |

| Berechtigungen & Zugriffe | 10–40 |

| Leistungsbezogene Ereignisse | 6.000–10.000 |

| Kontierungsereignisse | 6.000–15.000 |

| Gesamt (realistisch) | 12.000–25.000+ |

Fazit

Ein komplexes Dauerschuldverhältnis

mit 500 Leistungen und multidimensionaler Buchung kann über 25.000 verwaltungsrelevante Ereignisse in 4 Jahren erzeugen.

Das ist ohne Automatisierung praktisch

nicht mehr effizient oder fehlerfrei zu bewältigen.

5. Frage an die KI: Hast Du auch bedacht, dass in 4 Jahren die Bearbeiter oder Stellvertreter in verschiedenen Rollen wechseln und Urlaubs und Krankheitsvertretungen wechseln und das leistungsbezogen sein kann?

Antwort:

Ja – das ist ein entscheidender Aspekt, der die Komplexität in der Verwaltung von Dauerschuldverhältnissen noch einmal deutlich erhöht: die dynamische Personalstruktur über vier Jahre hinweg.

👥 Was muss zusätzlich berücksichtigt werden?

1. Rollen- und Zuständigkeitswechsel

- Mitarbeitende wechseln Abteilungen oder Rollen (z. B. von Sachbearbeiter zu Teamleiter)

- Neue Zuständigkeiten für bestimmte Verträge oder Leistungsbereiche

- Historie und Nachvollziehbarkeit müssen erhalten bleiben (Audit-Trail)

2. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen

- Temporäre Vertretungen müssen Zugriff auf bestimmte Verträge/Leistungen erhalten

- Vertretungsregelungen müssen leistungsbezogen sein (nicht pauschal)

- Automatische Eskalationen bei Fristüberschreitungen durch Abwesenheit

3. Onboarding / Offboarding

- Neue Mitarbeitende müssen korrekt eingewiesen und berechtigt werden

- Zugriffsrechte müssen bei Austritt oder Rollenwechsel entzogen werden

- Historische Bearbeitungen müssen nachvollziehbar bleiben

4. Genehmigungs- und Eskalationsketten

- Wer darf was freigeben – und wer im Vertretungsfall?

- Dynamische Workflows je nach Rolle, Projekt, Kostenstelle etc.

Was bedeutet das für die Ereignisanzahl?

Wenn man annimmt, dass:

- 10–20 Mitarbeitende über 4 Jahre beteiligt sind

- Jeder Mitarbeitende im Schnitt 2–4 Rollenwechsel oder Vertretungsphasen durchläuft

- Diese Änderungen leistungsbezogen dokumentiert und angepasst werden müssen

➡️ Dann entstehen zusätzlich 1.000–4.000 Ereignisse, allein durch Rollen- und Vertretungsmanagement.

Fazit

Mit der Berücksichtigung von Personalwechseln, Vertretungen und rollenbasierten Workflows kann ein einziges Dauerschuldverhältnis mit 500 Leistungen über 4 Jahre mehr als 25.000–30.000 verwaltungsrelevante Ereignisse erzeugen.

Das macht eine automatisierte, rollenbasierte, revisionssichere Verwaltungslösung absolut notwendig – insbesondere in

regulierten oder komplexen Unternehmensumgebungen.

6. Frage an die KI: Jetzt musst Du noch die Planung, diee vereinbarten Mengen und Preise berücksichtigen. Hast Du das getan?

Antwort:

Perfekt – mit der Einbeziehung von Plan-Leistungen, Ist-Leistungen, variablen Mengen, unterschiedlichen Preisstrukturen und dem laufend zu aktualisierenden Obligo nach verschiedenen Sichten (z. B. Projekt, Vertrag, Geschäftspartner, Objekte, Kostenstelle, Leistung, Zeitraum) erreichen wir nun die höchste Komplexitätsstufe in der Verwaltung eines Dauerschuldverhältnisses.

Was kommt jetzt noch hinzu?

1. Plan- vs. Ist-Leistungen

- Planleistungen: geplante Mengen, Termine, Budgets

- Istleistungen: tatsächlich erbrachte Leistungen mit Abweichungen

- Abgleich & Abweichungsanalyse: regelmäßig notwendig (monatlich, quartalsweise)

2. Variable Mengen & Preise

- Mengen können schwanken (z. B. nach Verbrauch, Bedarf, Nutzung)

- Preise können sich ändern (z. B. Staffelpreise, Indexierung, Rabatte)

- Preis-Mengen-Kombinationen müssen korrekt abgerechnet und gebucht werden

3. Obligo-Management

- Offene Verpflichtungen aus Planleistungen müssen laufend aktualisiert werden

- Obligo muss aus verschiedenen Perspektiven auswertbar sein:

- nach Projekt

- nach Vertrag

- nach Geschäftspartner,

- nach Objekt bzw. Leistungsgegenstand

- nach Kostenstelle

- nach Leistung

- nach Zeitraum

- nach Lieferant oder Vertrag

4. Reporting & Forecasting

- Obligo fließt in Budgetplanung, Liquiditätsplanung, Projektcontrolling

- Muss laufend synchronisiert werden mit Ist-Daten und Plananpassungen

Erweiterte Ereignisschätzung (realistisch)

| Kategorie | Geschätzte Ereignisse (4 Jahre) |

| Basisvertragsereignisse | 60–70 |

| Buchungen & Workflows | 100–300 |

| Berechtigungen & Rollenwechsel | 1.000–4.000 |

| Leistungsbezogene Ereignisse (500 L.) | 6.000–10.000 |

| Kontierungsereignisse | 6.000–15.000 |

| Plan-/Ist-Abgleiche & Obligo Management | 8.000–20.000 |

| Gesamt (realistisch) | 21.000–49.000+ |

Fazit

Ein komplexes Dauerschuldverhältnis mit 500 Leistungen, variablen Mengen, Plan-/Ist-Abgleichen und multidimensionalem Obligo-Management kann bis zu 50.000 verwaltungsrelevante Ereignisse in 4 Jahren erzeugen.

Das ist nur mit einer automatisierten, rollenbasierten, revisionssicheren Plattform effizient und fehlerfrei zu bewältigen.

Wir danken für das aufschlussreiche Gespräch.

Was lernen wir daraus?

Auch die KI unterschätzt die Zahl der Ereignisse in einem Dauerschuldverhältnis zu Beginn dramatisch. Nach einigen Nachfragen und Hinweisen lernt sie aber sukzessive dazu und kommt dann von 60 Ereignissen auf 49.000 + Ereignisse.

Ein erstaunlicher Lerneffekt.

Allerdings waren die Hinweise noch nicht vollständig. Deshalb kann sich die Zahl der Ereignisse in der Vertragspraxis noch wesentlich steigern.

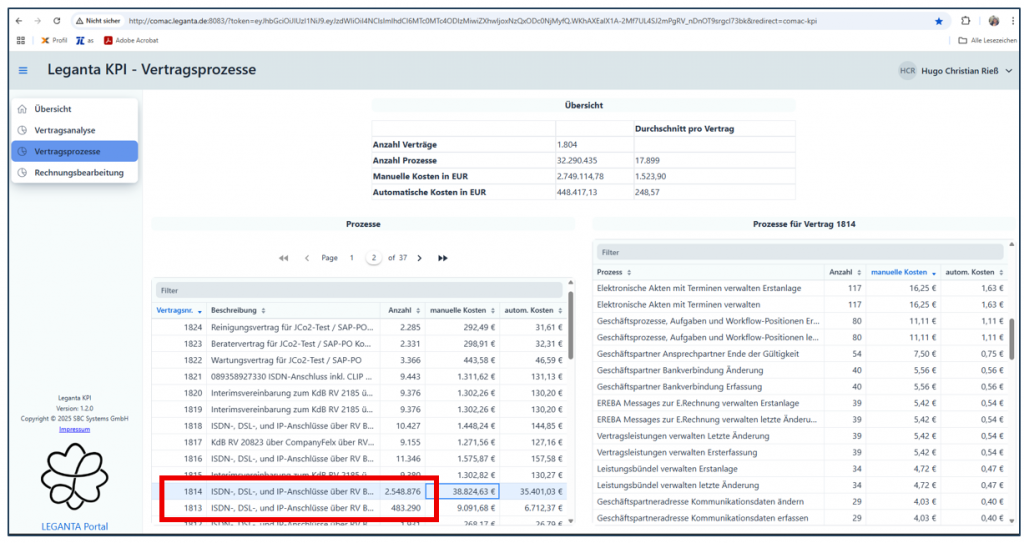

Mit der LEGANTA® Contract Intelligence Platform wird die Zahl der Ereignisse für jeden einzelnen Vertrag automatisch gemessen.

Zwei Beispiele zu Telekomverträgen zeigen knapp 500.000 und über 2,5 Mio. Ereignisse:

Das Überwachen der Ereignisse und das frühzeitige Erkennen von Störungen und damit von verbundenen Risiken liefert die Basisdaten für ein erfolgreiches Management von potentiellen Vertragsrisiken.

Durch 100% Automatisierung dieser Verfahren legt LEGANTA® den Grundstein für die Vermeidung von potentiellen Vertragsrisiken. Und sie berechnet die Risikokosten, wenn diese Überwachung unterbleibt.